嵌瓷,作为国家级非物质文化遗产,承载着深厚的潮汕文化底蕴。在前期调研中,团队敏锐地发现,嵌瓷在年轻一代中认知度渐渐减弱,面临着传承断层的隐忧,部分社区公共空间也亟待需要注入新的文化活力。带着这份关切,实践队队员主动与揭阳市榕城区新兴街道取得联系,并详细了解了当下文化建设的需求,希望为青少年提供更多接触本土非遗文化的机会,这一信息让队员们豁然开朗,明确了公益课堂的方向。在街道办的引荐与支持下,实践队首站便走进榕华街道进东社区,开设公益嵌瓷课堂。

“风雨砺初心,实践担使命!”为了给孩子们呈现最佳课堂效果,队员们利用晚间反复预演,从讲解嵌瓷历史的语气语调,到演示操作步骤的动作幅度,都进行了十几次精细化调整,力求让孩子们轻松理解、乐于参与。

课堂上,队长张佳仪举起一片金黄的嵌瓷,阳光透过瓷片折射出绚丽光斑,她娓娓道来这门技艺的百年沧桑。孩子们眼中闪烁着好奇与兴奋的光芒,在队员“一选二拼三固定”的指导下动手创作。队员们穿梭于课桌间,手把手指导调整瓷片角度,耐心解答疑问。教室里此起彼伏的“咔嚓”瓷片碰撞声,宛如一曲新时代文化传承的交响乐。

在揭阳古城周边,一场古老技艺的现代演绎正在上演。队员们深入钻研嵌瓷技艺,从在校的理论学习再到实地践行,积累了大量学习笔记。实践现场,实践队联动泓德社工灯塔青年志愿者服务队的志愿者共同参与墙绘创作,包括:精准调制水泥,确保粘性与硬度;顶着烈日,均匀涂抹上墙。最考验耐心的是瓷片拼接环节——队员们耐着高温,将一片片瓷片精心比对、反复调整位置,力求毫厘不差。

实践过程中,队员们专注于嵌瓷创作的身影成了一道独特的风景线,引得不少过往居民纷纷驻足围观。并且,一些感兴趣的居民在团队队员的鼓励下,饶有兴致地拿起工具和瓷片,亲手尝试创作简单的嵌瓷图案,体验这项非遗技艺的独特魅力。这种沉浸式的参与,不仅让队员与社区居民的心贴得更近,更让嵌瓷这门沉淀着岁月温度的传统工艺,以一种更接地气、更有生命力的姿态,悄然融入了人们的日常认知与情感深处。

与此同时,墙绘工作也在紧锣密鼓地进行。队员们深入挖掘当地文化典籍,从中汲取民间故事灵感融入设计。设计稿历经数十次修改打磨,只为让墙面承载最地道的揭阳文化韵味。墙面处理精益求精,色彩选择更是煞费苦心,队员们对比了上百种色卡,只为呈现最和谐、最具视觉冲击力的色调。

\

实践过程并非一帆风顺,接连数日的暴风雨虽打断了团队的活动进程,却激发了团队的创意灵感,巧妙地将“浪花纹”元素融入墙绘设计中。当阳光洒在完工的墙面上,独特的纹样与光影交织,为作品增添了意想不到的动感和故事性。“原计划或许只是按部就班,”队长张佳仪轻抚着墙面感慨,“但不断的打磨和意外的挑战,反而让这幅墙绘拥有了独特的生命力。”

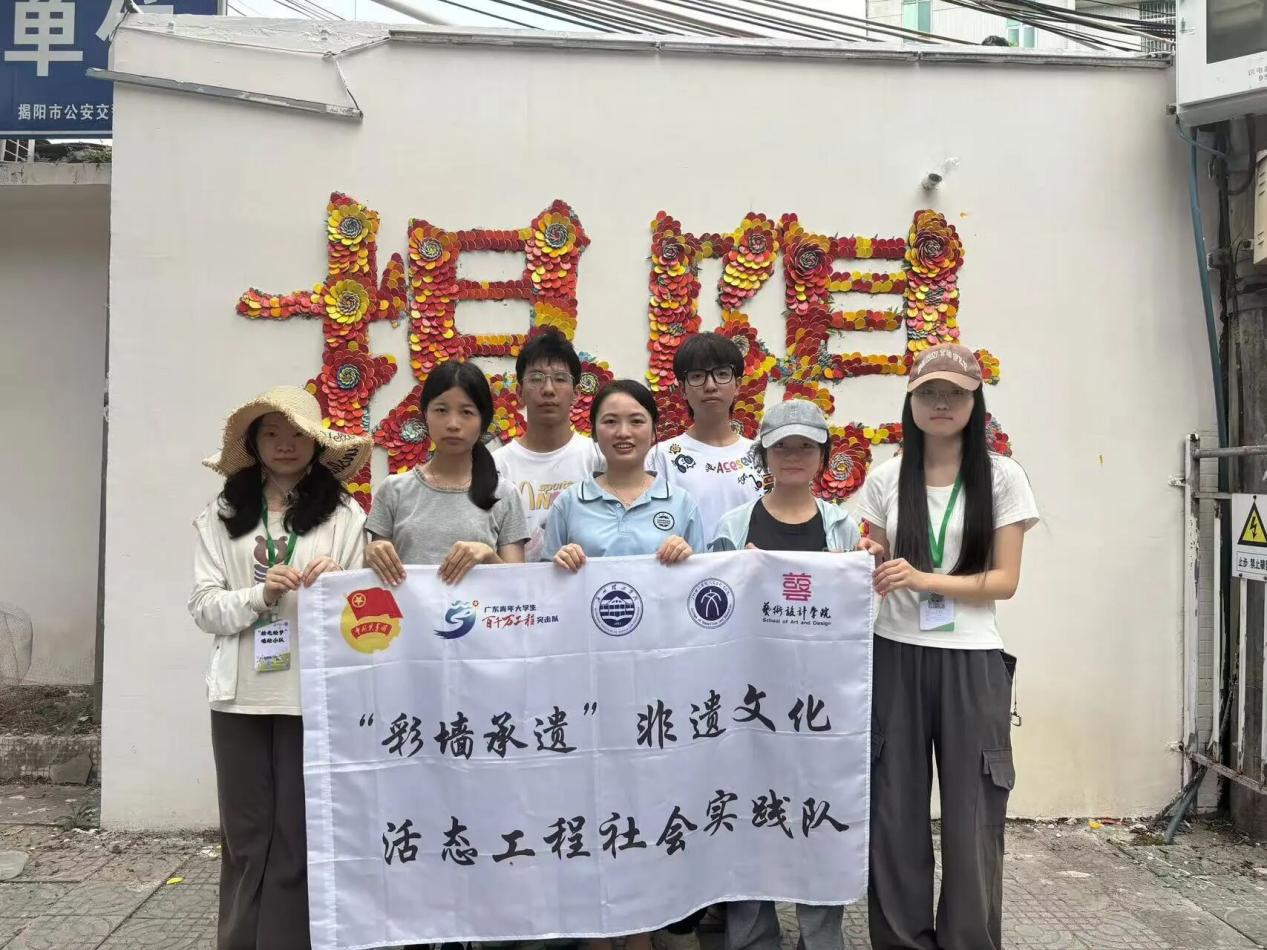

经过连日奋战,嵌瓷大字与创意墙绘双双精彩呈现。红黄橙为主色调的“揭阳”繁体嵌瓷大字在阳光下熠熠生辉,彰显着潮汕文化的独特魅力。融合了“浪花纹”的墙绘,在光影映衬下讲述着属于这个夏天的故事。

指导老师马会媚在总结会上动情地说:“计划赶不上变化,但初心经得起考验。”队员们全情投入的身影,被手电光定格——照亮的是渐渐成型的文化作品,映出的是青春最专注的神情。“条件虽有挑战,但我们有热血!”青春,就在这不懈的实践中热烈绽放。这幅用汗水、智慧和热爱绘就的图景,正是对“三下乡”精神最生动的诠释。